A BANDA

Nas cidades do interior de Minas Gerais, as bandas de música sempre tiveram papel central na vida comunitária. Não eram apenas grupos artísticos: funcionavam como escolas de formação cultural, espaços de convivência e símbolos de identidade coletiva. Na época em que poucos tinham acesso a instrumentos ou aulas especializadas, era na banda que se aprendia solfejo, disciplina, convivência e amor à arte.

Presentes nas procissões, festas religiosas, eventos cívicos e encontros familiares, as bandas marcavam o ritmo da cidade e moldavam a memória afetiva de várias gerações. O funcionamento dependia da união entre mestres dedicados, jovens dispostos a aprender e apoio da comunidade. Em Peçanha, essa tradição se repete na trajetória da da Banda Lira Paroquial 13 de Junho, que ocupa lugar de destaque na história cultural da cidade.

Trajetória iniciada com o Seu José Prata, a pedido do Monsenhor Amaral, que se mostrou visionário, ao perceber a importância da Banda para a comunidade. É uma história bonita que expande para mostrar como a vida funcionava naquela época. Fernando Braudel (1902-1985), genial historiador francês, criou metodologia para estudar a História a partir do espaço físico, da política, da sociedade, dos pequenos e grandes acontecimentos em um tempo mais longo. Neste sentido, agradecemos a contribuição do Dr. Wilde Prata, filho do Seu José Prata, com valiosas informações que fazem parte deste texto. Ao falar da história da Banda, o texto mostra como a vida funcionava naquela época tão importante.

A família Prata morava em Santa Maria do Suaçuí, com a prole de 14 filhos, onde o patriarca – José Prata – era diretor e professor do Grupo Escolar Padre José Maria e decidiram se mudar para Peçanha no início do ano de 1957 em busca de melhores condições de ensino para os filhos.

Além de professor ele sempre foi ligado a música, e exercia o papel de maestro na banda de música da cidade. Tão logo fixou residência em Peçanha, onde não existia uma banda, foi convidado/convocado pelo pároco padre Amaral para providenciar a criação de uma.

O marco da fundação data de primeiro de maio de 1957, e o decreto da sua aprovação designa o nome de “Banda Lira Paroquial Treze de Junho”. Em 2014 ela foi tombada com o decreto de Tombamento da Prefeitura Municipal.

O primeiro passo, como não poderia deixar de ser, foi adquirir os instrumentos. No segundo semestre de 1957, Seu José Prata, também diretor da Escola Estadual Senador Simão da Cunha Pereira, foi incumbido de viajar para São Paulo para comprar os instrumentos que comporiam a banda. Sem nunca ter ido a lá teve de superar inúmeras dificuldades. Na fábrica Weril comprou todos os instrumentos necessários para iniciar os ensaios, que só ocorreriam mais de seis meses depois, o tempo do transporte de São Paulo a Peçanha. Primeira etapa realizada com sucesso, ao retornar já iniciou o garimpo dos futuros componentes. Como não havia músicos em número suficiente para completar o quadro, montou programa de formação, com as aulas realizadas sempre à noite, após o trabalho de cada um, na varanda do fundo da sua casa, na Praça Dr. Simão da Cunha, 34. Graças às lições teórica e práticas formou-se a primeira turma, o primeiro conjunto completo, com seus integrantes pioneiros: Tubas: Antônio Flaminio e Paulo Perpétuo, Bombardino: Antônio Madeira, Piston: Renolde, Saxofone: Oneide, Barítono: Zé Minhoca, Trombones: César, Chico da Mundica e Walfride, Clarinetas: Zé Prata (também era o maestro) e João Gravatinha, Taróis: Wilde e Valfride.

Todos os membros da família Prata, inclusive as mulheres, tinham o dever de casa de participar das aulas para adquirir os ensinamentos musicais. Assim, nada menos de seis componentes da banda assinavam Prata: José Prata (maestro), Oneide (saxofone), Renolde (piston), Wilde (tarol e sax), Valfride (trombone) e Leônidas (tarol). Ou seja, sem a família a música possivelmente iria desafinar.

Graças a semente plantada pelo Seu José Prata, desde então a banda trabalha na formação dos músicos, além de abrilhantar as festividades locais e regionais, como a trezena de Santo Antônio, os desfiles escolares. Na semana santa, para manter sigilo da pauta, os ensaios eram realizados no Parque Mãe d’Água com os guardiões do “Senhor Morto”. Passagem histórica e marcante ocorreu em junho de 1962 no bicampeonato do Brasil no mundial do Chile. A banda se organizou no coreto da praça, que serviu de palco mais elevado, e executou o Hino Nacional várias vezes, como forma de agradecimento e patriotismo. Este episódio marcou os músicos, inclusive Wilde, que confidenciou guardá-lo como lembrança viva da sua pré-adolescência.

Seu José Prata, em seu sonho, realizou o sonho de uma cidade, tarefa que parecia impossível. Seguiu sem olhar para as dificuldades. Mais do que aquela banda que nos encantou, inseriu no DNA o zelo pela cultura. O exemplo da sua conduta continua perene, ajudando formar os jovens pela vida afora.

Valeu a pena, Seu José Prata?

Fernando Pessoa responde, no final do “Mar Português”:

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

Por muitos anos a banda ficou inativa, até que, em 1993, um novo ciclo se abriu com a chegada do motorista Remper da Costa Braga. Ele se juntou a geração de jovens que já se dedicavam ao estudo dos instrumentos. A Banda Lira se reorganizou e ganhou impulso graças à atuação de Jordelina Geralda Ferreira, funcionária pública aposentada, e Newton Nascimento Ferreira, o Newtinho.

Enquanto Newtinho assumiu a formação musical, Jordelina ficou responsável pela coordenação administrativa. Líder firme e sensível, ela ocupou espaço raro para mulheres em ambiente historicamente comandado por homens. Sua presença à frente da banda foi um marco importante e abriu portas para maior reconhecimento da contribuição feminina à cultura local.

Os estudos aconteciam no antigo ginásio, e seguindo a metodologia que fora adotada pelo Seu José Prata, os alunos iniciavam pela teoria musical antes de passarem aos instrumentos. Da primeira turma permaneceram: Remper, Maria Elena, Kênia, Sirlane e Álvaro. Mais tarde, uma nova turma seria formada. Remper passou a atuar como professor e nomes como Marilene, Willian e Calebe se juntaram ao grupo.

Com o tempo, mais músicos se juntaram: Adriana, Claudineia, Claudiney, Claudiana, e tantos mais, ampliando a força da banda, que passou a se apresentar não apenas em Peçanha, mas nas cidades vizinhas.

A morte de Jordelina, no entanto, marcou profundamente o grupo. Além de cuidar da administração, era referência afetiva e organizacional. Sua ausência provocou um vazio que foi sentido em cada ensaio e apresentação. Juntando a falta de apoio financeiro, iniciou um período difícil. Custear viagens, manutenção de instrumentos e outras despesas tornou-se um desafio, levando à redução das atividades e, por um tempo, a mais uma pausa.

No final de 2024, porém, os músicos decidiram resgatar a Banda Lira Paroquial 13 de Junho, com doze integrantes ativos. Remper, trombonista, segue empenhado em garantir que a história da Banda Lira não seja apenas a de um grupo de música, mas a de resistência cultural que representa a comunidade.

A memória de José Prata e de Jordelina continua presente nas histórias, nas partituras e na dedicação de cada músico. Em cada apresentação renova-se o chamado para que todos se juntem novamente

“para ver a banda passar cantando coisas de amor”.

ODETTE G. CASTRO, DR. WILDE PRATA E ALINE FRANÇA

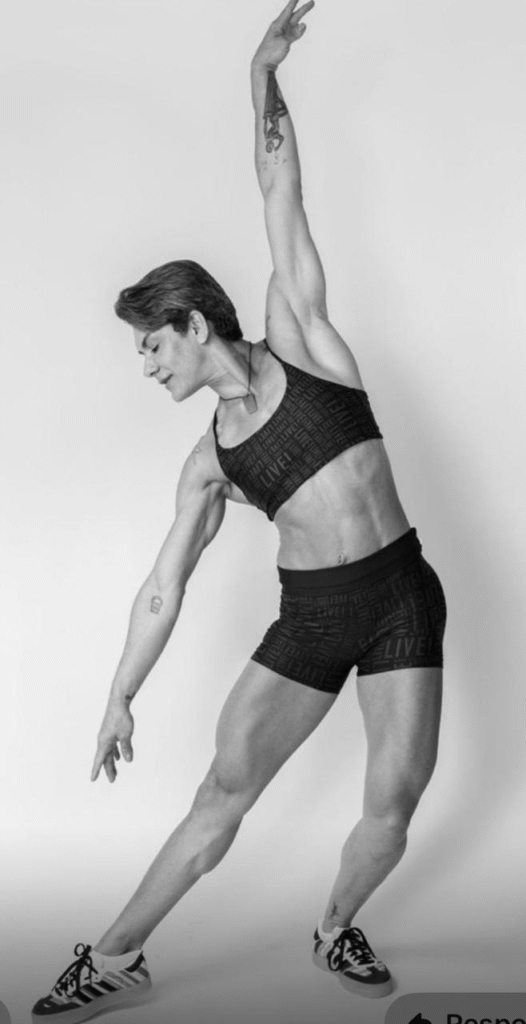

LUCIANA: DO BALLET AO FISICULTURISMO

Nossa entrevista com Luciana de Oliveira Melo, pioneira em levar a arte das expressões corporais para Peçanha, revela a importância do ballet como expressão cultural da cidade. Ao revisitar sua trajetória, vemos como seu trabalho abriu caminhos e ajudou a consolidar o balé como parte viva da identidade local.

Quando começou sua relação com a atividade física e com a dança?

– Costumo brincar que pratico atividade física há 46 anos. Com apenas 4 anos, minha mãe, Maria da Conceição Oliveira, me matriculou no Studio de Dança Fátima Mattos, em Coronel Fabriciano. Ali nasceu minha paixão pela dança. Depois disso, nunca parei: balé, jazz, sapateado, natação, vôlei, handebol… o movimento sempre fez parte de mim.

E como essa paixão se transformou em profissão?

– Aos 22 anos comecei a ajudar nas aulas de balé para conseguir pagar minha própria mensalidade e as despesas das apresentações. Foi um período muito importante, em que percebi o quanto amava educar pelo corpo. Daí veio o passo natural: cursar Educação Física no Instituto Católica de Minas Gerais, hoje Faculdade do Vale do Aço.

Você é considerada pioneira ao trazer o balé para Peçanha. Como foi esse começo?

– Assim que me formei, senti que precisava voltar para minha cidade. Em 1999, abri a primeira academia que oferecia balé por aqui. Eu tinha coragem e muita vontade de fazer dar certo. Mesmo com pouca experiência específica na época, abracei o desafio. As mães começaram a matricular as crianças, e foi assim que o balé começou a fazer parte da rotina de Peçanha.

Quais foram os maiores desafios nesses anos?

– Sempre trabalhei com turmas pequenas. Depois de cada apresentação, muita gente dizia que ia matricular as filhas, mas nem sempre isso se confirmava. Outra dificuldade era a continuidade: muitas crianças crescem achando que balé era “coisa de criança”, ou os pais não priorizavam a atividade. Mas acredito que cada aluna que frequentou a escola levou consigo um pouco da delicadeza e da disciplina da dança.

E agora você está passando o bastão. Como é esse momento?

– É muito especial. Depois de tantos anos abrindo portas e insistindo para que a dança tivesse espaço na cidade, ver uma ex-aluna, Ana Lúcia — conhecida como Anallu — assumir esse legado é emocionante. É a certeza de que a semente que plantei lá atrás criou raízes. Hoje passo o bastão com orgulho, sabendo que a dança continua, renovada e forte.

O que você sente ao olhar para essa trajetória?

– Gratidão. Ser pioneira nunca é simples, mas é bonito quando a gente percebe que realmente deixou algo para a cidade. O balé não foi apenas meu trabalho. Foi minha forma de contribuir com a formação de muitas meninas e com a cultura de Peçanha. E agora ele segue em boas mãos.

Conversar com Luciana é revisitar uma parte importante da história cultural de Peçanha. Ao longo dos anos, ela enfrentou não apenas os desafios naturais da profissão, mas também a falta de compreensão — muito comum em cidades pequenas — sobre o lugar do balé dentro da cultura. Em muitos momentos, o balé foi visto apenas como uma atividade extracurricular, quando, na verdade, é expressão artística, disciplina, educação sensível do corpo e da mente, algo que enriquece uma cidade tanto quanto qualquer manifestação cultural tradicional.

Mesmo sabendo que poderia fazer ainda mais com apoio financeiro municipal, Luciana nunca deixou de acreditar. E a prova desse amor está nas apresentações marcantes que realizou ao longo dos anos, muitas delas em parceria com a professora de teatro Natália, que trouxe ainda mais vida aos palcos da cidade. Juntas, criaram momentos que ficaram guardados na memória das alunas, das famílias e de todos que assistiram a essas magníficas apresentações.

Antes de encerrar, Luciana deixa um recado importante para as mães: o balé não é apenas uma dança. Ele desenvolve coordenação, postura, musicalidade, disciplina, sensibilidade, autoestima e concentração. É uma formação para a vida, da infância à fase adulta. Cada aula é uma semente plantada que, mais cedo ou mais tarde, floresce.

E para Luciana ficam o reconhecimento e o agradecimento: por abrir caminhos quando nada existia; por trazer a dança para um lugar onde ela ainda não era compreendida; por persistir com coragem; e por entregar às novas gerações a possibilidade de sonhar com mais leveza, beleza e arte. Peçanha agradece à pioneira que transformou tantas histórias em movimento.

ODETTE CASTRO

CABOCLOS DE PEÇANHA: A TRADIÇÃO QUE MESTRE ANTÔNIO MANTÉM VIVA

A Dança dos Caboclos é uma das expressões culturais mais antigas e significativas de Peçanha. Sua história se mantém viva graças à dedicação de homens que aprenderam com os mais velhos e passaram adiante o que receberam como herança. Entre eles está Mestre Antônio Pereira dos Santos, nascido em 8 de agosto de 1951, morador do bairro Alvorada, até hoje referência maior da tradição no município, juntamente com Mestre Geraldo Magela Batista, 68 anos, também residente no bairro Alvorada.

Mestre Antônio começou a dançar aos 15 anos, na comunidade Aldeia da Pedra, na zona rural. Aprendeu a dança e a guerra de espadas com o Sr. Joaquim, que mais tarde se tornaria seu sogro. Entrou no grupo ainda adolescente e nunca mais saiu. São mais de 60 anos de participação contínua, sempre ouvindo, observando e praticando o que os antigos repassaram.

Com o tempo, foi assumindo a responsabilidade de orientar os mais novos. Durante muitos anos, atuou ao lado de Mestre Tunico (falecido em 2024), com quem mantinha os encontros e ensaios que garantem até hoje a continuidade da tradição.

A Dança dos Caboclos, em sua forma tradicional, é praticada apenas por homens — idosos, adultos, adolescentes e crianças — sendo a maioria de jovens que chegam para aprender. A musicalidade é conduzida por um conjunto de cinco músicos, que tocam sanfona, caixa e reco-reco.

A apresentação é composta por três momentos principais:

1. Dança das Flechas

2. Dança das Espadas

3. Dança das Fitas

Cada etapa possui ritmo e gestual próprios, expressando união, defesa simbólica e celebração.

Entretanto, a história da dança em Peçanha ganhou um marco importante nas décadas de 1970 e 1980, quando a professora Minervina Vieira da Silva, conhecida como Tia Neva, formou o grupo das Caboclinhas da Tia Neva. Foi um fato inédito: pela primeira vez, meninas — crianças e adolescentes — passaram a dançar, usando trajes de pena e adereços coloridos, abrindo espaço feminino numa manifestação até então exclusivamente masculina. Esse grupo marcou a memória cultural da cidade e permanece vivo na lembrança de quem viu e participou desse tempo.

A Dança dos Caboclos é apresentada com destaque durante a Trezena de Santo Antônio, além de eventos escolares e comunitários. Em 2015, foi reconhecida como Patrimônio Imaterial de Peçanha, através do Programa de ICMS Patrimônio Cultural do IEPHA/MG, sendo oficialmente tombada pelo município.

Hoje, aos 72 anos, Mestre Antônio segue como guardião da tradição, ensinando, orientando e conduzindo a nova geração, mantendo viva uma história que não está apenas nos livros, mas no corpo, na voz e na fé de quem dança.

A Dança dos Caboclos não é espetáculo:

é memória transmitida, é território afetivo, é identidade que permanece.

ODETTE CASTRO E ALINE FRANÇA

MARUJOS – NAVEGANTES DAS MONTANHAS

A Marujada é uma tradição folclórica brasileira que evoca a memória dos antigos marinheiros, seus cantos de trabalho, suas travessias e a relação simbólica com as águas. Carrega marcas profundas da cultura afro-brasileira, indígena e popular, misturando devoção, ritmo, corpo em movimento e ancestralidade. É também uma forma de prestar homenagem aos santos protetores da navegação e das correntezas — entre eles, São Benedito, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e, em Peçanha, Santo Antônio, Padroeiro da cidade, a quem se dirigem as louvações, promessas e agradecimentos.

Em Peçanha, essa tradição encontrou morada entre as montanhas e se firmou na voz do povo. Quem mantém esse fio vivo é o Mestre Arnaldo Lúcio Pereira, que aprendeu a marujar ainda menino, aos cinco anos, na comunidade dos Vieira, zona rural. Recebeu o ensinamento no ouvido e no corpo, vendo, escutando e repetindo, como aprendem os que herdam saberes antigos.

São 62 anos de caminhada dedicados à preservação da cultura. O grupo conta hoje com cerca de 25 integrantes, de idades diversas, que se organizam como uma irmandade. Apresentam-se em festas religiosas, escolas, comunidades rurais e cidades vizinhas — sempre levando consigo o respeito pelos mais velhos e a lembrança dos que vieram antes.

Os ensaios seguem uma tradição que não se perde: acontecem no terreiro em frente à casa do Mestre, espaço de chão batido, sombra de árvore e canto que se aprende repetindo. Ali, o Mestre puxa o verso e o coro responde, formando duas fileiras que se movem em marcha e dança. O bastão de madeira enfeitado com fitas coloridas que ele empunha simboliza guia, responsabilidade e memória.

No centro, os tocadores marcam o ritmo com tambores, reco-reco e guizos. O toque é firme, ritmado, lembra o bater da maré e o compasso dos remos. Os passos são curtos e certeiros; os braços, elevados na altura da cintura, lembram castanholas invisíveis que marcam a passagem do tempo.

Os trajes também contam história. Tradicionalmente, a roupa é branca e azul, cores associadas à devoção mariana e às águas. O lenço no pescoço simboliza proteção e identidade do grupo. O quepe de marinheiro, que hoje faz parte da vestimenta, nem sempre foi acessível.

Em muitas épocas, foi preciso improvisar com chapéu de palha tingido, tecido costurado em casa ou peças herdadas.

O interior nem sempre dispõe de materiais específicos.

Muitas mães, avós e costureiras da própria comunidade adaptam o que têm: cosem acessórios, tingem panos, ajustam tamanhos, dividem retalhos. Cada uniforme pronto é, portanto, fruto de trabalho coletivo, paciência, dedicação e afeto.

Por isso, quando a Marujada entra em cortejo, não é apenas uma apresentação:

é o orgulho de ver a comunidade inteira ali presente — na costura, no canto, na dança e na fé.

E assim segue a Marujada de Mestre Arnaldo, chamando os mais novos para aprender e reforçando que cultura viva é aquela que respira no corpo de quem dança.

Enquanto ecoar o canto:

“Quem te ensinou a nadar?

Foi marinheiro, foi.

Foram os peixinhos do mar.”

Peçanha continuará reconhecendo sua história e seus guardiões.

ODETTE CASTRO E ALINE FRANÇA